|

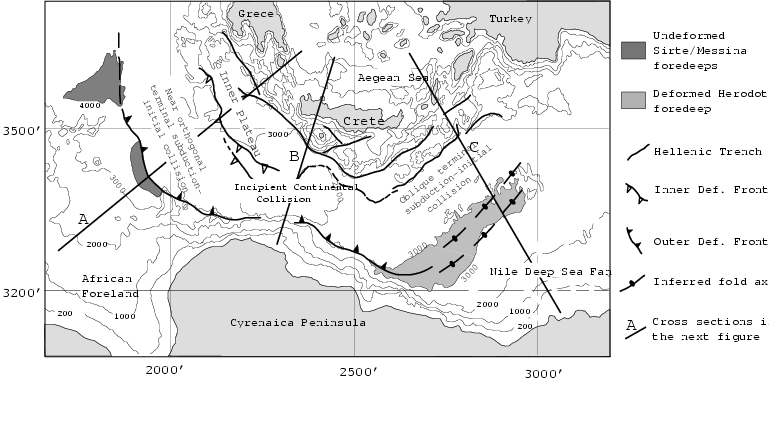

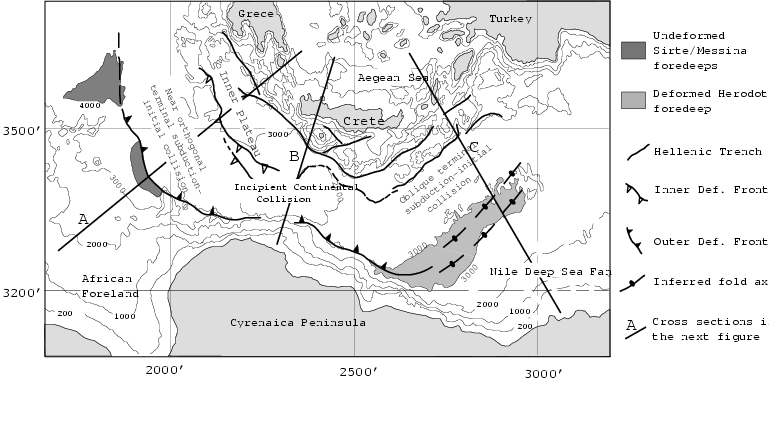

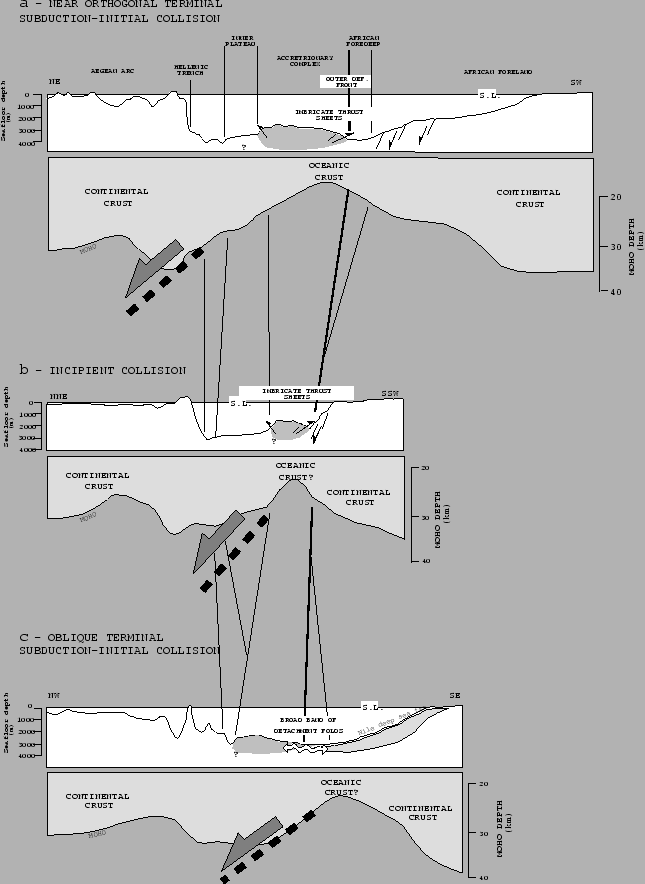

Il prisma di accrezione (Fig. 1) e' delimitato a Nord dalla fossa ellenica, un bacino di avan-arco privo di sedimenti che costituisce il limite settentrionale del 'backstop'. Il basamento continentale (costituito in parte dal vecchio prisma di accrezione ed in parte dal basamento cristallino) e' delimitato a Sud dal fronte di deformazione interno dove sovrascorrono i sedimenti deformati del prisma (Lallemand et al., 1994). Al contatto con il fronte di deformazione interno, esiste una zona pianeggiante denominata "inner plateau" su cui si concentrano le maggiori evidenze della circolazione dei fluidi (laghi anossici e strutture diapiriche). Il prisma di accrezione e' delimitato a sud dal fronte di deformazione esterno il cui andamento segue la fisiografia del margine africano.

La variabilita' dei tassi di sedimentazione sin-tettonica, dello spessore della crosta in subduzione, dei tassi di convergenza normale nonche' lo sviluppo di differenti stadi di collisione continentale, fanno si che nel Mediterraneo orientale si possano individuare tre distinti settori caratterizzati da diversi stili strutturali (figure 25 e 26).

Nel bacino Ionico e in quello Levantino uno stadio di subduzione terminale-inizio collisione causa la subdzione degli ultimi relitti di crosta oceanica della placca africana. A occidente la subduzione e' quasi ortogonale mentre a est e' fortemente obliqua. L'area centrale, di fronte alla penisola della Cirenaica, e' caratterizzata invece da una incipiente collisione continentale: l'avanfossa e' una depressione a forma di V, la piana abissale e' gia' stata completamente subdotta e i sedimenti deformati del prisma di accrezione giacciono direttamente sulla scarpata continentale inferiore del margine africano (Sancho et al., 1973). E' in questa regione, nella zona sommitale della dorsale mediterranea, che si concentrano le maggiori evidenze di diapirismo di fango (Camerlenghi et al., 1995).

Il confronto tra la linea sismica MS-33 nel bacino della Sirte (Fig. 1) e la linea MS-58 nel bacino di Herodoto (Polonia et al., in press) sottolineano come lo stile strutturale del prisma di accrezione recente sia completamente diverso nelle due regioni. A Ovest il prisma ha le caratteristiche classiche dei cunei orogenici a comportamento prevalentemente fragile ( Davis D.M., 1980; Davis D.M. and Suppe J., 1980; Davis D., Suppe J. and Dahlen F.A, 1983). La deformazione e' concentrata lungo faglie a basso angolo con vergenza verso l'oceano che causano un raccorciamento lineare nella parte piu' esterna che non supera il 25%. Solo il 2% del raccorciamento totale e' legato a piegamento (Kastens, 1991).

Nel settore orientale invece, gran parte della deformazione e' associata a piegamento ed il raccorciamento lineare totale si aggira intorno al 6-8%. Non esiste un fronte di deformazione esterno netto come nel bacino della Sirte e la transizione tra piana abissale indeformata e cuneo orogenico vero e proprio avviene in un'area molto estesa. La tabella 4 compara in modo sintetico le caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei due settori del mediterraneo orientale.

|

|