|

|

|

|

|

PROGETTO FIUME PO Acquisizione di dati, sperimentazione di metodologie geofisiche e valutazione del loro impatto ambientale sul Fiume Po |

||

|

|

|

|

|

PROGETTO FIUME PO Acquisizione di dati, sperimentazione di metodologie geofisiche e valutazione del loro impatto ambientale sul Fiume Po |

||

6.1 Obiettivi della ricerca 3

6.2 Area del lavoro 3

6.3 Periodo di lavoro e personale 6

6.4 METODOLOGIE OPERATIVE E STRUMENTAZIONI 7

6.4.1 Sorgente di energia 7

6.4.2 Sistema di ricezione 8

6.4.3 Sistema di acquisizione 12

6.4.4 Q.C. dei dati sismici 12

6.4.5 Elaborazione dei dati sismici convenzionale 12

6.4.6 Elaborazione dei dati sismici ad alta risoluzione 16

6.5 RISULTATI E CONCLUSIONI 18

Il rilievo è stato realizzato per sperimentare metodologie di acquisizione sismica di tipo marino in ambiente fluviale. L’asta fluviale ha offerto una ottima opportunità per la realizzazione di un tracciato regionale capace di definire le geometrie deposizionali e strutturali del sottosuolo padano, risolvendo l’annoso problema dell’assenza di copertura sismica in corrispondenza degli attraversamenti dello stesso in tutte le campagne sismiche terrestri precedenti.

Il rilievo sismico ha interessato il tratto di fiume che si estende dal delta in località Pila fino ad Ostiglia (MN) (Tavv. 3.2, 6.2), secondo rotte concordate con ARNI e verificate sulla base del precedente rilievo batimorfologico.

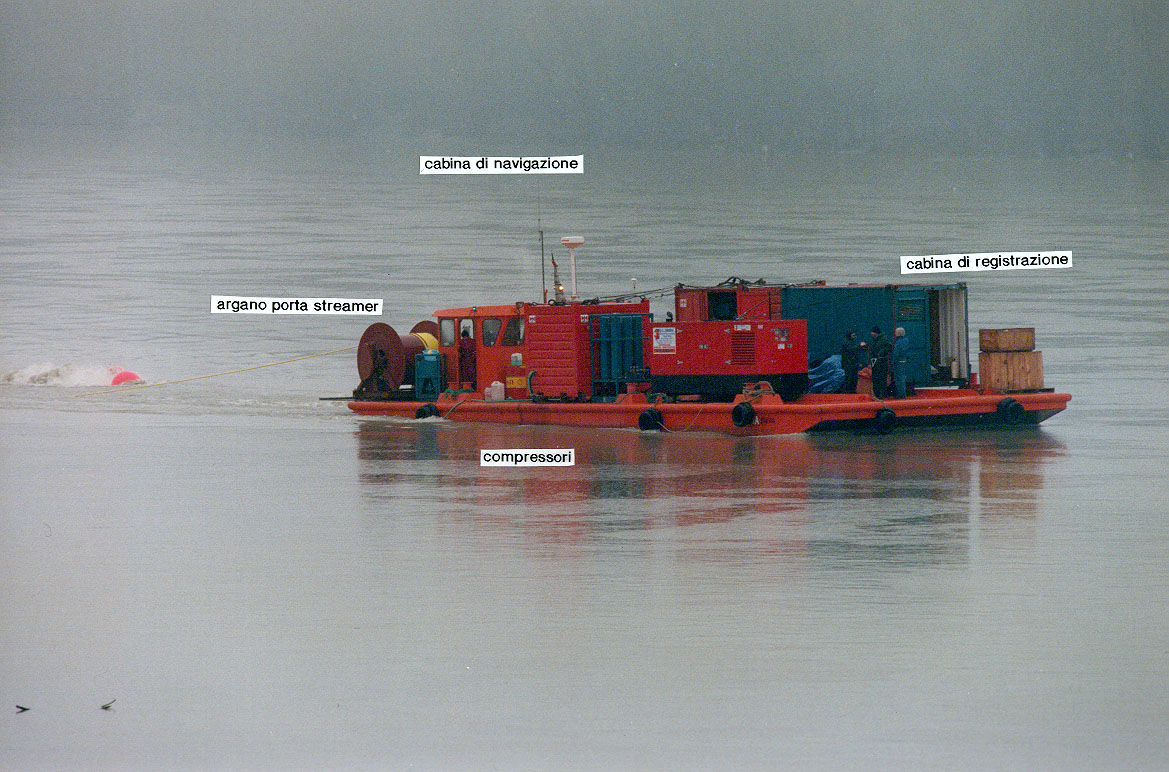

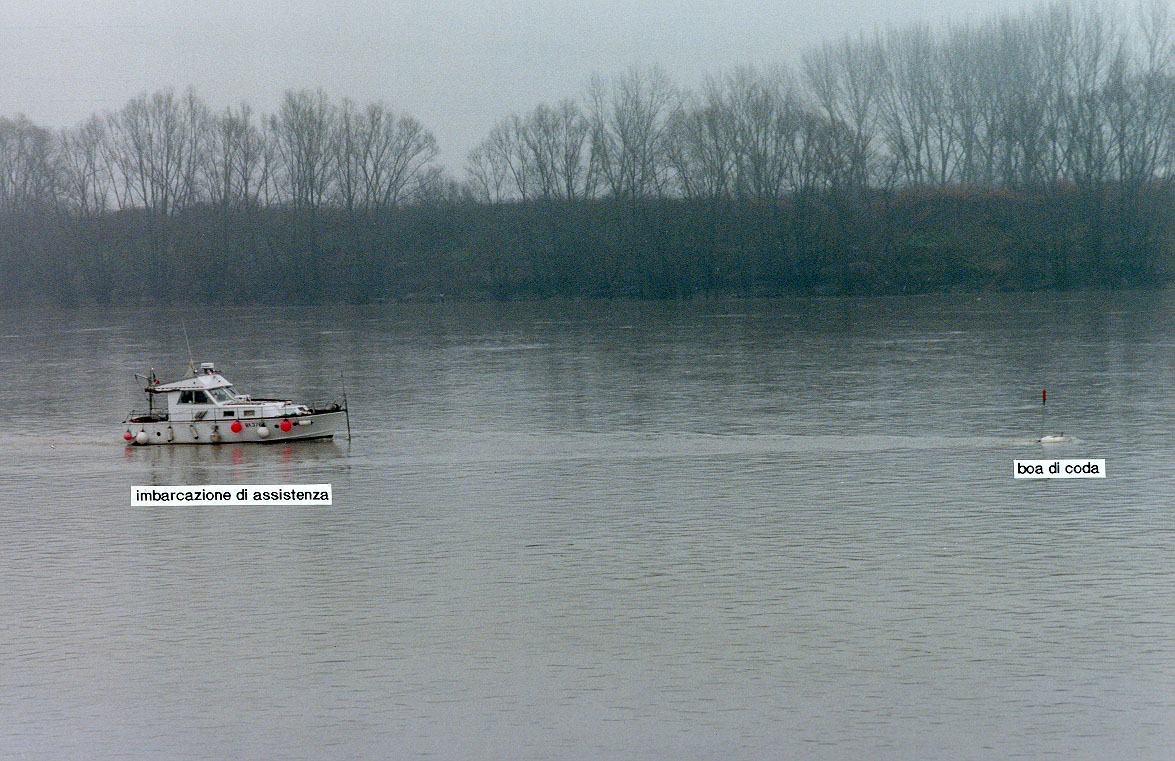

Le operazioni in acqua sono state condotte utilizzando il Pontone “Silvia” opportunamente attrezzato (Fig. 6.2a), con l’assistenza del S/V “Maria Adelaide” (Figg. 6.2b e c). E’ stato inoltre utilizzato un mezzo veloce per rapide intercettazioni delle imbarcazioni incrociate durante il rilievo al fine di prevenire eventuali attraversamenti e danneggiamenti del cavo sismico.

L’estensione complessiva del rilievo è stata di 166 km.

Fig. 6.2a - Pontone con l’attrezzatura per l’acquisizione sismica

Fig. 6.2b - Registrazione del rilievo sismico

Fig. 6.2c - Motonave di assistenza e pontone ad un attracco A.R.N.I. di Pontelagoscuro

Il rilievo sismico è stato eseguito nel periodo compreso tra i giorni 6 e 20 Dicembre 1996 dal personale della G.A.S. (Geological Assistance & Services) di Bologna e con la costante supervisione di tecnici AGIP e ARNI. La Società G.A.S. ha inoltre allestito, nella sede itinerante della squadra sismica, un centro di elaborazione per il controllo di qualità in tempo reale dei dati sismici acquisiti.

La squadra che ha operato sia a terra che a bordo dei mezzi navali era così composta: un capomissione, due navigatori, due operatori di sismica multicanale, un gun mechanic, un supervisore Agip, un ingegnere elettronico ed un suo assistente alla guida del mezzo navale, due shoremen e tre addetti al processing.

La sorgente di energia era costituita da due G.I.-gun (Sodera G.I. Bubble Free Air Gun) in “array” (distanza 2 m), collocati ad una profondità di 2-3 metri per un volume complessivo di 420 in3 (tra Pila e Bottrighe, 30 km) e di 565 in3 (tra Bottrighe e Ostiglia, 120 km) (Fig. 6.2.1a e b). La pressione di esercizio è stata di 2000 psi. L’array è stato sincronizzato utilizzando un opportuno “software” che visualizzava le “signature” dei cannoni. Attraverso il medesimo “software” sono stati inseriti i ritardi temporali (“delay”) per allineare i picchi di ampiezza massima delle due “signature”.

Gli air gun erano alimentati da due pacchi bombole a 3000 psi (Air Quad Bottles), su cui pompavano due compressori (Compair Reavell 5436, a 4 stadi raffreddati ad acqua).

Fig. 6.4.1 - Registrazione del rilievo sismico

Il sistema di registrazione era composto da un cavo sismico ITI allo stato solido costituito da due sezioni di 300 metri ciascuna, per un totale di 48 canali su una lunghezza complessiva di sezione attiva di 600 m. Ai due estremi del cavo erano presenti sezioni di disaccoppiamento di 50 metri, ed in coda una boa per la segnalazione del cavo stesso. La distanza tra i punti di scoppio era uguale a quella tra le stazioni di ricezione (gruppi di idrofoni) e pari a 12.5 metri, per cui è stata realizzata con una copertura del 2400% (Fig. 6.4.2). Il cavo è stato programmato per navigare ad una profondità di 2-3 metri.

La calibrazione ed i test del cavo sismico sono avvenuti in tre fasi distinte.

FASE 1. - Tutta la strumentazione prima di essere utilizzata sul campo è stata controllata in laboratorio eseguendo un set completo di test come da tabelle della Società Costruttrice. Inoltre, sempre in laboratorio, il cavo sismico è stato testato per evidenziare eventuali interruzioni di continuità sulle connessioni e un "Tap Test" su tutti gli idrofoni i cui risultati sono visualizzati tramite il registratore OYO DAS I.

FASE 2. - Immediatamente prima dell’inizio dei rilievi, durante la messa a mare del cavo sono state effettuate tre operazioni fondamentali:

sistemazione della boa di coda: la boa di coda assicura stabilità al cavo e limita gli scostamenti della parte terminale del cavo (tail); inoltre permette di controllare a vista o a mezzo radar la posizione della tail e quindi il suo allineamento. La corda (tail rope) deve essere lunga almeno 30 m.

posizionamento degli stabilizzatori: gli stabilizzatori (bird) vengono posizionati in parti di cavo apposite prive di idrofoni a mezzo di doppi collari ad incastro. I bird vengono comandati via software per variare la profondità del cavo. In casi eccezionali, qualora i bird appesantiscano eccessivamente il cavo, sono disponibili galleggianti associati ad ogni bird.

bilanciamento: la lunghezza della prolunga del cavo inattiva (lead-in) in testa viene variata per portare a livello di lavoro (2-3 m) la porzione frontale del cavo (nose). Dopo un primo tentativo a velocità di lavoro, può essere necessario aggiungere peso in varie porzioni di cavo; si interviene posizionando opportunamente fogli di piombo fissati con nastro apposito per proteggere il cavo e per evitare rumorose turbolenze. Le operazioni di bilanciamento vanno eseguite con gli stabilizzatori montati sul cavo (birds).

FASE 3. - All’inizio di ogni giornata di lavoro sono stati eseguiti test sul cavo sismico come da specifiche della Casa Costruttrice; in dettaglio i test giornalieri sono stati:

Dynamic range at minimum fixed gain

Equivalent input noise at maximum gain e seismic channel offset test

Instantaneous floating point oscillator test

Amplifier offset test

Pulse test (polarità del sistema e determinazione della risposta di frequenza)

Analogue to digital converter test

Channel to channel crossfield test

Test della distorsione armonica

I risultati di tali test sono stati registrati su nastri magnetici.

Le fasi di calibrazione 1 e 2 sono state eseguite sia all’inizio del rilievo sismico multicanale (6/12/96) che il giorno in cui si è verificata la rottura di una sezione del cavo (17/12/96).

I test della fase 3 sono stati invece ripetuti ogni mattina prima di iniziare le attività (dal giorno 6/12/96 al giorno 20/12/96)

Il rilievo sismico è stato condotto con l’intero cavo (600 m) di lunghezza tra Pila e Sermide (130 km), e terminato con una sola sezione attiva (300 m) nel tratto compreso tra Sermide e Ostiglia (20 km) a causa del danneggiamento di una delle due sezioni. La sezione spare era stata già precedentemente sostituita per un primo danneggiamento avvenuto in corrispondenza dell’inizio dei lavori in prossimità del Delta. Tali rotture non hanno comportato danni ambientali di alcun tipo grazie alle caratteristiche del cavo stesso, privo di liquido interno (olio isoparaffinico).

Il sistema di acquisizione dei dati sismici utilizzato è stato OYO DAS I. Il campionamento dei dati è stato effettuato a 1 msec su una lunghezza di registrazione di 5 sec. I dati sono stati registrati su nastri 1/2” 6250 CPI in formato SEG-B.

Il Q.C. (Quality Control) dei dati sismici è stato effettuato in tempo reale utilizzando il sistema LookOut Sea Scope, che permetteva di realizzare un flusso completo di elaborazione dal record singolo alla sezione “stack”.

Sono state eseguite analisi specifiche sui singoli “shot” ed elaborate sezioni “brute stack” su tutti i tratti di linea che venivano man mano acquisiti.

La qualità dei dati è risultata mediamente buona fatta eccezione per le prime linee localizzate nella parte più orientale del rilievo. Questo degrado è presumibilmente imputabile alla presenza di livelli di torba che impediscono la trasmissione dell’energia sismica.

La sequenza di elaborazione di tutta la linea, eseguita con un pacchetto OMEGA, è indicata in figura 6.4.5. Di seguito sono dettagliati i principali passi.

“Reformat” da seg-D a formato interno AGIP ( code-4).

Ricampionamento da 1 a 4msec. di intervallo di campionatura, con appropriato filtro “antialias” applicato.

Conversione di dati a minima fase con filtro disegnato dalla “signature” dello strumento.

Applicazione di un prefiltro “time variant”, per attenuare il “noise” ambientale.

Recupero del decadimento di ampiezza, usando un’unica funzione di velocità, statisticamente derivata dai dati sismici. Applicata una funzione di Tempi/Velocità per il recupero dell’ energia persa dalla divergenza sferica.

“Despike” nel dominio “shot” prima e dopo la deconvoluzione.

Deconvoluzione “spiking” prima dello “stack”, applicata traccia per traccia, con sovrapposizione di 1000 msec per l’autocorrelazione.

gap 24 ms., lunghezza operatore 160msec, luce bianca 1%,

prima finestra di deconvoluzione 4-3000 msec,

seconda finestra di deconvoluzione 2000-4800 msec,

traccia interamente bilanciata con rms 2000.

Velocità preliminari e finali posizionate ad intervalli irregolari secondo le risposte sismiche, per un totale di 160 analisi.

“Random Noise Attenuation” nel dominio degli “Shot Points”.

“NMO (Normal Move Out) correction” con applicazione di “mute” sia esterno che interno con somma finale delle tracce relativa alla stessa CDP.

Correzione statica per riferire il profilo al pelo dell’acqua.

Filtri finali con tempi e spazi variabili.

Filtraggio F-K per correggere residui di “ground-roll” e delle onde riflesse dalle sponde del fiume.

“Bilateral trace mixing” con tre tracce a pesi variabili in spazio e tempo (±15% ±70% ±15%) come ultimo passaggio dell’elaborazione dati sismici.

La parte più critica della sequenza di “processing” è stata la definizione dei parametri di filtraggio e di deconvoluzione necessari per eliminare il rumore ambientale e contemporaneamente preservare frequenze ed ampiezze del segnale sismico.

Molti “raw field shot” erano affetti da “spike” di forte ampiezza che dopo la deconvoluzione risultavano distruttivi anche nello “stack” dei dati nonostante la copertura 2400%. E’ stato quindi necessario un lavoro molto accurato per pulire le tracce dagli “spike”.

Nelle zone con buon responso sismico l’interpretazione delle analisi di velocità si è rivelata un punto critico e sorprendentemente utile al miglioramento della sezione “stack” (si consideri che i “far-offset” di acquisizione non superavano i 600 m), a causa delle forti variazioni laterali di velocità, in particolare nei riflettori più superficiali.

PRE-STACK PROCESSING FLOW

POST-STACK PROCESSING FLOW

Fig. 6.4.5 - Sequenza di processing

Per verificare le potenzialità del metodo sismico utilizzato nel rilievo (“array” di 2 GI-GUN e cavo 48 canali con intertraccia di 12.5 m) nelle indagini degli strati superficiali (tipicamente entro il primo secondo di registrazione, o fino alla base del plio-quaternario è stata elaborata la linea PO15D (fino alla migrazione Tempo) con il pacchetto FOCUS/DISCO COGNISEIS su una Workstation SUN dell’Istituto di Geologia Marina (CNR - Bologna).

Le sequenze ed i parametri di elaborazione sono (ad inizio riga i comandi FOCUS/DISCO):

GIN - riformattazione delle “shot-gather” da SEG-Y a formato interno DISCO (passo di campionamento 1ms);

GEOMETRY (LINE,SOURCE,PATTERN) - definizione della geometria di acquisizione e inserimento in Banca Dati Sismica, in accordo con i dati P190 AGIP

EDIT - correzione manuale dei dati per ogni “shot” (“killing shot”, “killing trace”, “surgical muting”)

SLNFOW + SLNINV - T-P (Slant Stack) Signal Enhancements (filtraggio in dominio T-P per eliminare rumore coerente legato a onde dispersive (caratterizzate da “move-out” lineare, bassa velocità e bassa frequenza) (Dip Scan da -780 usec/m a 60 usec/m, step 7usec/m, Rho filter)

CORLAT + DECONA - Test di deconvoluzione al fine di calibrare lunghezza dell’intervallo di predizione e dell’operatore

DECONA - “Gap-Deconvolution” (lunghezza del “Gap” Predittivo: 20ms, lunghezza dell’operatore: 250 msec e quantità di rumore bianco aggiunto al segnale pari al 1%)

DECONA - “Spike-Deconvolution” (lunghezza dell’operatore 250 ms, “prewhitening” 1%)

BALANCE - Equalizzazione di ampiezza (“Trace Balancing”)

SORT CMP - “Sort” (copertura 2400%)

VELDEF - Analisi preliminari di velocità, ad intervalli regolari di 50 CMP (312.5 m)

NMO - (Correzione di “Normal Moveout”)

CMPDMO - (Dip Move Out, “Kirchhoff Summation Algorithm”)

NMO - rimozione NMO

VELDEF - Analisi di velocità ad intervalli regolari di 50 CMP (312.5 m)

MUTE - “Muting” manuale esterno per rimuovere l’effetto di “stretching” a basse profondità, alti “offset”, dovuti alla operazione NMO

STACK - “Stack” a equalizzazione di ampiezza

FILTER - “time-variant Band-pass filtering” (48-144 top (0-base Q4), 36-128 (base Q4 a base Q1) 24-96 (base Q1 a fondo, 100 ms)

MIGRATX - “Finite-difference Time Migration” (max slope 6 ms/trace)

PLOT

La linea è stata elaborata al meglio, con risultati che sembrano leggermente migliori della elaborazione convenzionale come contenuto in alte frequenze. Queste tuttavia non sono risultate presenti in maniera evidente, probabilmente a causa della configurazione della sorgente (“Harmonic-mode” 420 i3) della geometria del sistema che, presumibilmente, non si è mantenuta nella configurazione ottimale durante tutta la acquisizione, a causa delle difficili condizioni ambientali del rilievo. Sulla base della esperienza IGM, un eventuale altro rilievo mirato alla alta risoluzione andrebbe fatto con una sorgente GI-GUN configurata in modo “true-GI”.

Le condizioni operative sono state inizialmente buone per diventare successivamente molto difficili a causa delle cattive condizioni meteorologiche. In particolare la nebbia e la pioggia hanno reso, per alcuni periodi, non navigabile il fiume.

Nonostante tutto ciò il rilievo è stato completato, senza incidenti a cose e persone, in 15 giorni (di cui 6 di “stand by”) con una produzione media di 18 km/giorno operativo.

Tutte le operazioni sono state condotte con il coordinamento dei tecnici dell’ARNI la cui collaborazione è stata essenziale per la buona riuscita del progetto

Sono stati registrati complessivamente circa 166 km di dati sismici 2D (10797 SP per un totale di 518.256 tracce), con configurazione di registrazione stazionaria (“streamer” di 600 m e air gun operanti a 565 i3 in modalità armonica) ad eccezione del tratto iniziale, tra Pila e Bottrighe (30 km), nel quale è stato utilizzato un volume di energizzazione di 420 i3, e di quello finale tra Sermide e Ostiglia (20 km), acquisito con 300 m di cavo.

L’intera linea è costituita da 25 spezzoni numerati con la sigla POn (da PO01 a PO25), assemblati in fase di processing in nove sezioni regionali.

La qualità del dato sismico è generalmente accettabile ad eccezione di alcuni tratti, acquisiti nei periodi di piena, in cui la presenza materiale in sospensione, ha prodotto eccessivo “noise” e molti “spike” lungo le tracce sismiche.

Inoltre, alcuni brevi tratti non sono stati registrati per la presenza di ostacoli fissi e per pericolosità di navigazione con “streamer” al traino.

L’acquisizione sismica digitale, valorizzata da un’accurata ed attenta elaborazione, ha infatti consentito la realizzazione di una linea di circa 150 km di buona qualità.

In particolare le linee sismiche acquisite nel tratto interno del Fiume presentano eventi coerenti e ben definiti tanto nella serie clastica plio-quaternaria quanto in quella oligo-miocenica; il tetto della sottostante serie mesozoica è quasi sempre ben identificabile e spesso sono presenti riflettori anche all’interno della serie carbonatica.

Nelle figure 6.5a e 6.5b sono presentati due spezzoni di linee sismiche, acquisite in diversi tratti del fiume ed in diversi contesti strutturali, in cui è riportata la taratura delle unità litostratigrafiche terziarie e mesozoiche.

La linea in fig. 6.5a è ubicata in un settore dell’avampaese padano in fronte alle pieghe ferraresi caratterizzato da scarsa subsidenza pliocenica. Sotto la serie di avampaese terziaria, costituita dalle Marne di Gallare e dalle Glauconie di Cavanella, è ossevabile una serie mesozoica che presenta affinità con le unità del Bacino bellunese.

La linea in fig. 6.5b è ubicata sulla unità più esterna delle pieghe ferraresi. La serie mesozoica è caratterizzata da una affinità con le unità della piattaforma trentina.

Fig. 6.5a,b

In fig 6.5c è presentata la linea PO15D acquisita presso Pontelagoscuro, nella versione elaborata ad alta risoluzione (migrazione Tempo), con un’interpretazione di dettaglio della serie clastica terziaria in corrispondenza del margine tra le Pieghe ferraresi e l’avampaese padano.

Il settore di catena e di avampaese interessati dalla linea sono caratterizzati da una scarsa subsidenza durante il ciclo appenninico, testimoniata dal ridotto spessore della serie clastica pliocenica. La quasi totalità dei sedimenti clastici è infatti rappresentata dalle unità del Pleistocene medio-superiore, distinguibili in due sequenze (Q3 e Q4) rappresentate da depositi marino-marginali (Formazione di Ravenna).

Sotto questa compare, solo all’esterno delle pieghe ferraresi, una sequenza di età pleistocenica inferiore (Qt1) costituita da depositi torbiditici (Formazione di Carola).

Nella sinclinale in depressione di faglia è conservata, sotto l’unconformity basale della serie torbiditica, una serie del Pliocene superiore estremamente ridotta, troncata sia verso il fianco delle strutture ferraresi sia verso l’avampaese padano.

Maggior continuità presentano le unità prevalentemente pelitiche del Pliocene inferiore (Argille del Santerno), caratterizzate da una tipica facies sismica trasparente. La formazione, pur rastremandosi, è estesa a drappeggiare anche i culmini delle anticlinali ferraresi.

Le serie sottostanti, coeve al principale evento tettonico appenninico, che ne condiziona geometrie e facies, sono costituite da un intervallo clastico di età Messiniano sommitale-Pliocene basale che si rastrema verso l’avampaese padano; sotto questo, in depressione di faglia, è probabilmente conservato un cuneo di depositi torbiditici prossimali a carattere gesso-arenitico (Messiniano superiore) di limitata estensione areale.

L’unità si appoggia su un intervallo ridotto ma discretamente continuo costituito dalla Formazione gessoso-solfifera.

Fig. 6.5c